携帯端末(コミュニケーたー)から、目の前の展示物の説明が流れ、動画も表示される──。ネットワーク技術を駆使し、豊かな情報を入手できる「ユビキタス実証実験」が、25日、札幌市の道庁赤れんが庁舎で始まった。

道庁赤れんがで実証実験を開始

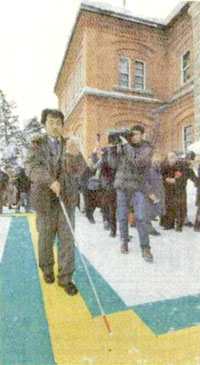

携帯端末を使って行われた視覚障害者の誘導実験(道庁赤れんが庁舎で)

ユビキタス社会への理解を深めてもらおうと、道や北海道開発局などが行う。

庁舎内に展示してあるアザラシのはく製など20点以上にICタグ(電子荷札)を取り付け、携帯端末が情報を読み取る。すると、アザラシの生活の様子が動画で再生されたり、鳴き声が流れたりする。日本語のほか、中、韓、英語の説明もある。

また、玄関前の点字ブロックにもタグを取り付け、読み取り装置を組み込んだ白いつえが、階段があることなどを音声案内する。

「このような『どこでもコンピューター』の活用によって、便利で、人にやさしい社会が実現する」と、ユビキタス社会を推進する東京大の坂村健教授は話している。

実証実験は3月11日まで。観光客の多い日などを選び、コミュニケーターを40台貸し出して使い勝手などのアンケート調査も行う予定。

※ユビキタス

「どこにも存在する」という意味のラテン語が語源。身の回りのあらゆるものにICタグやコンピューターを組み込んでネットワーク化する。所在を知らせたり、視覚障害者の移動を、音声案内で助けたりするなど、効率的で便利な社会を実現するのが目的。