|

|

|

● プロップ・ステーション

プロップ・ステーションは、1998年に社会福祉法人として認可され、コンピュータと情報 通信を活用してチャレンジド(障害者)の自立と社会参画、特に就労の促進と雇用の創出

を目標に活動している。

ホームページ

http://www.prop.or.jp/

● 竹中ナミ氏

社会福祉法人プロップ・ステーション理事長。重症心身障害児の長女を授かったことから 独学で障害児医療・福祉・教育を学ぶ。1991年、プロップ・ステーションを設立した。現

在は各行政機関の委員などを歴任する傍ら、各地で講演を行うなどチャレンジドの社会参 加と自立を支援する活動を展開している。

|

プロップ・ステーションのセミナーには、通って学ぶセミナーのほかに「在宅で学ぶ、プロップ在宅スキルアップ・セミナー」がある。内容はアクセスやVB(※1)によるプログラミングの基礎学習と翻訳者養成のコースだ。今回は在宅セミナーを受講し、療護施設内でプロップを支える一人のプログラマを紹介する。

自立への強烈な思い

「4年前からお付き合いしていても、お互いに顔を合わせたのはつい最近のこと」とナミねぇ。プロップ・ステーションから遠く離れた場所でセミナーを学び、その実力を認められて在宅スタッフになった人材も少なくない。

後藤田勇二さんは、22歳のときに二輪車の事故で負傷。胞髄損傷により左手の機能だけを残し、両下肢と右上肢の機能障害という重症を負った。だが、自立したいという強い意志をもって施設を転々とし、現在は働くための環境を整えることを認めくれた地元の療護施設で、プロップの在宅スタッフとして活躍中だ。「彼はとてもシャイなんですが、私も見ならわなあかんと思うほど沈着冷静で、根気強さや忍耐力にすぐれた人です。働きたいという一心で、自ら道を切り開いてきた根性には頭が下がりますね。優秀なプログラマとして、現在はいくつかのプロジェクトでシステム開発や報告書の作成など、プロップの開発系の重要な役割を担ってもらっています」(ナミねぇ)

後藤田さんは働きたいという意志を示すために、行政書士や基本情報技術者の資格を取るなど、自らに甘えは一切ない。

●

――今の療護施設はご自身で探されたそうですね。

後藤田 はい。私の場合、父親が亡くなり、母親が病気になって療護施設に入所しましたが、常々自立して仕事のできる環境を探していました。そこで、あらかじめ市の職員の方に自分のやっている仕事のことを説明して、新しい施設ができるときに教えてほしいとお願いしたところ、今の療護施設にお世話になることができたんです。施設長に理解していただき、ケーブル回線の工事をしていただくことができました。

――行政書士や基本情報技術者の国家資格を取った理由は?

後藤田 最初に入所した施設は、パソコンやインターネットなどに理解を示してもらえませんでした。そこで本当に仕事をしたいという意欲を示すために試験を受けたという経緯があります。もちろん自分自身のスキルアップの指標であり、対外的に信用を得るという目的もありました。

――ワーキングの拠点としての療護施設について。

後藤田 チャレンジドが通常の社会生活のなかで仕事ができるのがもっとも理想的ですが、なかなか一足飛びにはいかないでしょう。そこで、たとえば療護施設と重度障害者授産施設の中間のような施設が段階的にできることも必要かなと。

――ところでプロップとの出会いは?

後藤田 確か雑誌を見てプロップを知り、さっそくアクセス(データベースソフト)の在宅セミナーを受講したのがきっかけです。その後もスキルアップのセミナーを受講し、徐々にデータ入力などの仕事をするようになりました。

――現在は在宅でどのような仕事をされているのですか。

後藤田 一つは大阪府教育委員会が推進する「OPEN」(※2)で、養護学校教育のための教材集の制作を担当しています。もう一つは総務省のプロジェクトですが、養護学校の卒業生が進学するためには特殊な情報が必要なため、その実態調査やデジタルコンテンツの情報収集に関する報告書作成などです。

――仕事では遠隔システムを使われているそうですね。

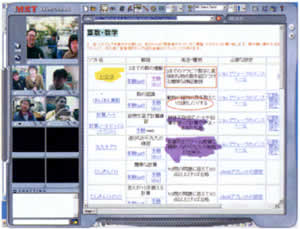

後藤田 リアルタイムで会話やチャットができる「Live Class」というソフトを利用しています。実際に画面でお互いの顔を見ながら、プロップや他の在宅スタッフと臨場感のある打ち合わせができるので便利ですね。

――今後のビジョンを聞かせてください。

後藤田 まだまだ経験が浅いので、さらにスキルアップを目指したいです。プログラミングをベースとしながらも、デザインや翻訳など将来的には幅広く自分の可能性にもチャレンジしてみたいです。

知的生産活動の拠点に

|

|

療護施設の自室にて仕事中の後藤田さん。

|

仕事がしたいというチャレンジドたちは潜在的に数多い。そしてパソコンの出現、インターネットや遠隔システムなどの登場で知的生産活動が可能になった今、その拠点が求められている。

「家族介護が得られない状況のチャレンジドにとって、施設はSOHOの基地に十分なり得ると思います」(ナミねぇ)

ナミねぇによると、厚生労働行政が療護施設で働くことを許さないということは決してないという。要は施設に入所する人は働けない人だというのが前提で、働くということを想定していなかったというだけなのだ。

「発想を転換すれば、介護と働くことを両立させるような施設ができるのではないでしょうか。名付けて『チャレンジドワーキングホーム』。最近、施設解体が声高に言われていますが、私はむしろ施設には多くの予算が投入されているのですから、介護する人材も含めて有効に利用して、チャレンジドが働ける場所へと変えていけばいいのではないかと思います。施設を転々としてまで自立したい、働きたいという意欲のあるチャレンジドがいるのですから」(ナミねぇ)

※1 VB Visual Basicはコンピュータ言語の一つ。

※2 「OPEN」 プロップが大阪府教育委員会より受託した「養護教育諸学校情報化促進事業」に基づいて設置したサーバーと大阪府下の養護教育諸学校間を結ぶコンピュータシステム(8月号で紹介)。

|