| [up] [next] [previous] |

|

国土交通 2005年9月より転載 |

| 寄稿 | ||

|

ユニバーサル社会の

実現に向けて |

||

|

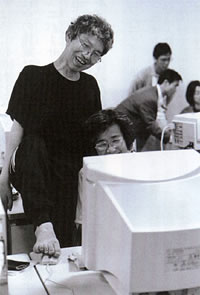

社会福祉法人 プロップ・ステーション理事長

竹中ナミ |

|

|

|||||||||

みなさん、こんにちは、ナミねえです。私はITを駆使してチャレンジドの自立と就労を促進する社会福祉法人プロップ・ステーション(自称プロップ)の活動を15年前から続けています。「チャレンジド」というのは「障害を持つ人」を表す新しい米語で、「挑戦という使命や課題、あるいはチャンスを与えられた人」を意味します。障害をマイナスとのみ捉えるのでなく、障害を持つゆえに体験するさまざまな事象を自分自身のため、あるいは社会のためポジティブに生かして行こう、という想いを込めて、プロップでは「障害者からチャレンジドへ!」と提唱しています。

私とチャレンジドとの出会いは、32年前に重症心身障害を持つ娘を授かったことから始まりました。彼女は重度の脳障害のため一生赤ちゃんのような状態が続くのですが、そんな娘がとても愛おしいと同時に「私が死んだ後も、社会が彼女を護ってくれるようなシステムを生み出すために、私は何をしたらええんやろ!」と考えた時、「一人でもたくさんの人が、身の丈にあった形で“支え手”になれる社会の創造」という「ことに、思いが至りました。

「支え手を増やす」ためには、何よりも先ず「働く意欲を持つ人が、就労のチャンスを得ることのできる仕組み」が必要です。バリアーの大きいチャレンジドの就労におけるさまざまな障害を取り除く知恵や努力は、チャレンジドのみならず、多くの人たちにとって、「自己実現可能な未来」への道を切り拓くとともに、「持続可能な社会」生み出す原動力になるのではないかと思いました。

プロップでは今、コンピュータを学んでプロの技術を身に付けたチャレンジド自身が講師となって、次々と技術者を育て始めています。スタッフの多くも、在宅や施設で介護を受けながらITを駆使して働いています。「ユニバーサル社会の実現」への道を、プロップ自らが切り拓くために、産官政学民のすべての分野の人たちと提携し、かつ欧米、アジア各国の人たちとも情報を共有しながら活動を展開しています。そうした実例を広く知っていただくために、チャレンジド・ジャパン・フォーラム(CJF)国際会議を毎年のように全国各地で開催しており、今夏は阪神淡路大震災10年目の兵庫・神戸で、第10回のCFJ国際会議記念大会を開催しました(8月18日・19日)。

プロップの活動は「ナミねえの個人的な願い」いわば「重度障害児の母ちゃんの我が儘」で始まりました。でもその「我が儘」に対し、「このままでは、日本の未来は危ない!」という危機感を持たれる多くの人たちが共感して下さり、活動の輪が広がってきました。何よりの原動力は、重い障害のために家族の介護を受けたり、病院や施設で生活しているチャレンジド自身が、コンピュータ技術を学び、自己研鑽に励んで就労を果たされるという結果を自ら生み出したことです。チャレンジドの底力、チャレンジドの可能性が今、新たな時代を生み出そうとしている、といっても過言ではありません。

|

|||||||||

|

|

|||||||||

|

プロフィール チャレンジド(障害を持つ人達)の自立つと社会参加を目指して活動を続けている。神戸学院大学客員教授。平成14年度情報化月間記念式典にて総務大臣賞受賞。「ラッキーウーマン〜マイナスこそプラスの種」等著書多数。

|

|||||||||

|

|