|

|

|

|

|

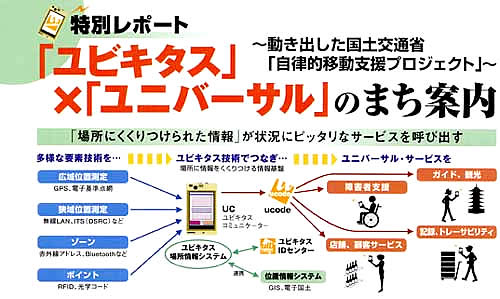

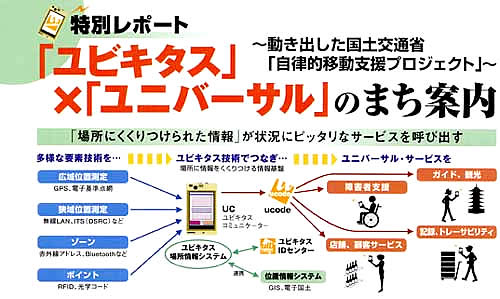

街の至る所に場所情報を発信するICタグを埋め込み、誰もが自分に必要な情報を携帯端末で得ながら目的地まで移動することができるようにする−−。

そんな新しいインフラ整備を目指す産学官民協働プロジェクトが始動した。国土交通省が発表した「自律的移動支援プロジェクト」で、いわゆる「ユビキタス・コンピューティング」技術の成果を結集して、誰もが持てる力を発揮して支えあう「ユニバーサル社会」の基盤を構築しようという試みである。

この新しいインフラが整備されると、例えば視覚障害者が初めて隣町の病院を訪ねるとき、次のように行動できる。

まず、出かける前に、インターネットで自宅から病院までの経路を一つながりの情報として得ることができる。それを携帯端末に入力して外出すると、携帯端末が要所要所で場所情報をキャッチして利用者に伝え、「右に曲がります」などの指示もしてくれる。安全に関わる情報は最優先で知らせてくれる一方、設定次第で、道沿いの飲食店の「本日のランチ」情報や物販店の特売情報などをキャッチすることもできる。

要するに、従来は介助者がいないと心細かった外出が独りでできるようになり、しかも、ただ家と目的地を往復するだけではなく、街を楽しんで来ることもできるようになるわけだ。

このようなシステムが、文字・音声・外国語・振動など情報伝達手段を用意し、外国人も含めたすべての人の移動を支援する。

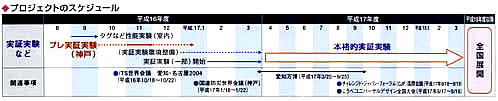

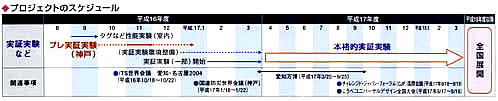

プロジェクトは今秋から神戸市内で小規模な実証実験を開始し、来年度、本格的な実証実験を展開する。そして、そこで得られた成果を基にして技術仕様書を作成して公開し、全国展開をしていく計画となっている。

プロジェクト・リーダーは、情報家電などの組み込みOSとして世界に普及したTRONの開発者である坂村健・東京大学教授。今回のシステムも、オープンな情報基盤として提供することによって、さまざまな人々の知恵がコンテンツとして結集されることを目指している。これは、「公の空間は官が整備するもの」という固定観念を打破し、例えば障害者自身が使い勝手の良い公の空間の作り手になれることを意味する。

世界的に見れば、日本はICタグ(RFIDタグ)に関する技術で世界のトップを走っており、今回のプロジェクトはそれを活用した日本独自のもの。全国展開とともに、世界にも広げて国際標準となることも目指している。

|

|

|

| |

|

解 説

|

|

「場所が話しかける」という

新しい社会インフラ・サービス

|

|

野田聖子・衆議院議員を座長とする「与党 ユニバーサル社会の形成促進検討プロジェクトチーム(略称:ユニバーサルPT)」の衆参議員5名が、自律的移動支援プロジェクトのデモを視察した。石原伸晃・国土交通省大臣も参加し、「このプロジェクトは未来の街づくりだ」と言い表した。

(写真:石曽根理倫、編集部)

|

| 坂村・プロジェクト・リーダー(右端)から説明を聞く石原大臣(前列左2人目)と、ユニバーサルPT座長の野田議員(前列左3人目)たち |

|

|

赤外線などで場所情報を提供

|

| ◆「その時、その場」に最適な情報・サービスが気づかないうちに |

|

|

|

|

| 工事現場にあるセーフティコーンにも |

|

| 手には「ユビキタス・コミュニケータ」と呼ぶ標準通信端末を持つ |

|

| 住所表記盤にucodeを仕組むと街の「インフォメーションセンター」に早変わり |

アンテナを付けたRFIDタグ アンテナを付けたRFIDタグ |

| 点字ブロックの裏面に張り付けられた「RFIDタグ」。白杖に組み込まれたリーダーが「ucode」を読み取る |

|

|

|

| ◆改札口でも活躍する |

|

|

自動改札を通過

|

|

|

|

電車の遅れなど、その状況に即した情報が個別に送られる |

|

|

|

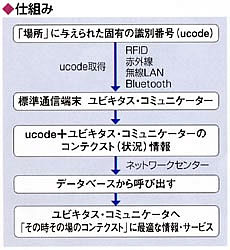

| ◆仕組み |

| 「場所」に与えられた固有の識別番号(ucode) |

| ucode取得 RFID・赤外線・無線LAN・Bluetooth |

| 標準通信端末 ユビキタス・コミュニケーター |

| ucode+ユビキタス・コミュニケーターのコンテクスト(状況)情報 |

| ネットワークセンター |

| データベースから呼び出す |

| ユビキタス・コミュニケータへ「その時その場のコンテクスト」に最適な情報・サービス |

|

|

| |

|

技術と努力を取り込んで

進化する仕組み

|

|

自律的移動支援プロジェクトのシステムでは、いたるところに埋め込まれるICタグからさまざまな情報を呼び出すことができる。その情報提供者は、官民のさまざまな人々。もし現在のインターネットような状態になったら、利用者が使いにくくなることは目に見えている。

そこで今回のシステムでは、サービス用のデータはすべてXMLで作ることになっている。XMLでは、例えば価格情報の表記法が場所によってバラバラでも、そこにコンピュータが「これは価格を意味している」と判別できる情報(メタデータ)をつけることにより、同じ属性を持った情報として処理できるようになる。メタデータのDTD(文書型定義)と呼ばれるものは、業界ごとに標準化することになっている。

今回のシステムでは、誰もが独自開発の技術ですべてを作るのではなく、このように既存の優れた技術とシステムに参加する人々の努力を取り込んで発展する形になっている。 |

|

| |