| [up] [next] [previous] |

|

愛媛県人権啓発センター 人権啓発講演記録 2006年11月20日より転載 |

|

人権啓発講演記録 |

||

|

すべての人が誇りを持って |

||

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

平成18年度西条地方局人権フォーラム |

|||||||||||||||||||

テーマ 障害者の人権 |

|||||||||||||||||||

<はじめに>

その女の子が初めてやってきたのは、5、6年ほど前です。電動車いすに乗って、お母さんと一緒に、プロップ・ステーションに来ました。入ってきて、下を向いて小さい声で「ボソボソ…。」「初めまして、お名前なんとおっしゃるんですか。」と聞くと、またうつむいて「ボソボソ…。」です。「ご免なさい、ちょっと聞こえなかったから、もう一回名前教えてもらえるかな。」「ボソボソ…。」「ご免、もしかしたらあんた体だけじゃなしに、声も出えへん障害やったんかな。ご免な。」と言ったら、お母さんから「いえ、しゃべれるんですけど、恥ずかしがっているんです。]とのことです。「そない恥ずかしがらんと何でも言うて。」と、こんな感じでした。コンピュータでグラフィックを描く仕事に就きたいということを、本人から喋ってもらうまでに、20分も30分もかかるような子でした。ところが、そのお嬢さんがコンピュータの勉強を始めると、自分が目標を持っているもんやから、一生懸命勉強しやはるわけです。たどたどしいながらも、インストラクターに一生懸命に質問して、1〜2年勉強している間に、めきめきと技術がついてきました。あるとき「彼女かなりやれるようになってるよ。」と先生が言うので「じゃ、企業から注文を受けているイラストを描いてもらおうか。」とお願いをしてみました。彼女は、一生懸命グラフィックソフトを操作し、いくつか案を出してきました。「この中でどれが一番いいでしょう。ナミねぇ選んでください。」と言うので、「そやなぁ、私やったら1番目かな、3番目かな。ううん4番目も捨てがたいなあ。まあ、とりあえず、注文くださった会社に送ってみようや。」と見ていただき、「ここの色を少し手直ししてください。」という会社の指示に従って、何度か手直しをして、最後にOKが出ました。「OK出たぜ。]「ああ、うれしい。]そんなことを言ってるうちに採用されたデザインが使われた冊子とお給金も届けられました。そういうことが少しずつ繰り返されていくうちに、彼女の目の光り方、声の出方、態度が変わっていったんです。目がきらきらしてくるんです。恥ずかしそうやった様子が失せて、堂々としてくるんです。

|

|||||||||||||||||||

<ある青年>

だから、普通のお父さんお母さんなら、こんなふうに言われるのが多いんじゃないんでしょうか。「そんな体で、働くって無茶なことは言わんでいい。そんな無理なこと考えんでいい。父ちゃん母ちゃんがちゃんと介護したるから安心せい。]とか「お前のために何ぞ残してやるから、そんなこと考えんでいいよ。」と言わはっても別に不思議じゃないと思います。でも彼のご両親は違ってたんです。「ほうか、ほんなら働け。」と言わはったんです。しかもその後、「お前な、働けるようになりたいんやったら、我が家の長男やさかいに、家業を継いで働けるようになれ。」と言わはったんです。彼の家はええお家じゃったんです。その地域の地主さんみたいなお家で、広い敷地を持ってはりました。その敷地の半分で農業をやってはりました。これが1つ目の家業です。家業は1個とちゃいます。まだあるんです。残る敷地の半分は樹木いっぱい植えている3代続いた植木屋が2つ目の家業。もう1個ありまして、残る敷地に、高級マンションを何棟か建てています。農業と植木屋とマンション経営ですから、私から見ると大金持ちです。だから「お前のためにこれ残したる…。」と言ったって別に不思議ではないんです。ところが、彼の両親は「働きたいんやったら家業を継げ。』と言いました。「わかった。家業を継ぐよ。いつか父ちゃん母ちゃん食わせたるわ。だけど、家業を全部継ぐのは多分無理やろう。でも、どれか1つは絶対ちゃんと勉強して継いでみせる。」と言う彼の決心に、ご両親は「ほんなら頑張らんかえ。」と、寝たきりの息子とその両親の会話ですから、鬼気迫るものがあります。

家には、彼を担ぎ上げれるように、お父さんが自分で設計しはって、友だちの鉄工所に頼んで、室内レールに太い鎖を吊り下げ、特別なリフトみたいな装具をつくってはるんです。「この太っとい鎖、一体どこから持って来やはったん、何ですのこれ?」って聞いたら「うち植木屋やさかいに、庭石をガラガラっと上げる鎖を使うてんねん。」と言ってました。介護ができるよう、ごっつい工夫してます。なにしろラグビー選手でしたから体重100キロくらいある男の子なんです。自分の意思で体動かせんから、そら重たいわけです。だから両親がそんなんも使うて、お風呂のほうヘガラガラと引っ張って行ったり、寝間のほうへ連れて行ったりできるようにしてはるんです。おしっこは管みたいなものを通してます。排尿の感覚がないですから、自然にその管を通ってタンクにたまるようになってます。そのタンクを車いすに付けたりしてはるんです。大の方は週に何回かお家の1室にブルーシートを敷いて、腸まで届く医療用の浣腸を使って、家族が排便の介護をしてます。それまでの日本では、そういう人というのは、かわいそうで、気の毒で、ご不幸で、さぞお辛いでしょう、大変でしょうという感覚やったんですよ。家族もまた、お気の毒ですねえ、大変でしょうね、お苦しいでしょうと言われるのが日本の常識だったんです。ところが、私の目の前にいてる青年は、下のことまで全部必要な全面介護にもかかわらず、目をきらきらさせて、堂々と自分の仕事の話をして、青年実業家と呼ばれる仕事をやり遂げてはるんです。しかもその横でお父さん、お母さんがニコニコ笑うて「うちの息子なかなかやりまっしゃろ、ハッハッハッハ。」とくるんです。

それに気が付いたとき、彼に「日本の福祉って、今までごっついもったいないことしてたかもわからんね。」って言いました。今までの日本では、重い障害のある人に「気の毒やなあ、大変やろなあ、サポートしてあげないかんな」、行政の立場であれば「補助とか割引してあげないかんなあ」と考えてきたわけです。もちろん同情する気持ち、手伝ってあげたいという尊い気持ちを絶対に失ったらいけません。ですけど、そういう気持ちを持った人たちが着目しているのが、相手のマイナスのとこ、不可能なとこ、自分より何々が劣るという点だけに向いているのは、結果として、その人の可能性には蓋をしてしまってたんかも知れへんと、しみじみ思うたんです。だから、思わず「日本の福祉って、もったいないことしてたんかもわからん。」と言うてしまいました。そして「あんなあ、そやから私な、新しいボランティアの活動始めようと思うわ。障害があっても、自分の力を発揮したいとか、力を磨きたいとか、力を発揮して稼ぎたいとか思ってはったときに、人の力と最新の科学技術の両方を使って、その人のマイナスのとこじゃなく、その人がやってみたい、こうなりたいっていう方、つまりは可能性の方に着目して、人の力と科学技術の力を使って引き出して、仕事につながっていくような活動を、ボランティアアシストとして始めてみたいと思うけど、どう思う?」って彼に言ったんです。

|

|||||||||||||||||||

<支え合う>

|

|||||||||||||||||||

<最新と一流を>

私は「悪いけんど、コンピュータは触りたくないから、口と心臓の役目はする。」と常日頃から言ってましたから、「しゃあないなあ。」って言うたものの、幾ら何でも、高価なものを無償にしてくれという話をしに行くというのは、さすがの私でも、三日三晩寝ずに「どういうふうに言うたらええもんやろか」と悩んでました。結局、どう言おうという前に、これだけは絶対に言うまいという言葉を先に自分の頭の中に入れました。「この人たちの援助のために、コンピュータを、ソフトウェアをなんとか提供してもらえませんか。」というようなことだけは絶対に言わんとこうと思いました。それで、こう申し上げたんです。「私たちの勉強会に、もし御社がコンピュータあるいはソフト、新たな技術を提供してくださった暁には、必ずここから、『この人欲しいな』っていう人材が育ってきます。あるいは、介護を受けながらお仕事してお返しできる人たちが必ず生まれてきます。これからは高齢社会と言われています。コンピュータやソフトウェアが今みたいに難しかったら、多くの人に広がりませんよ。シェアを広げるためにはどんなソフトウェアが必要なのかを自分の体で証明したり、提案したりしてくれる人たちが必ずこの勉強会から生まれてきます。ですから、一切同情は要りません。先行投資やと思ってやってもらえませんか。]と申し上げたんです。ごっつい考えた挙句、これしかないと思ってお話をさせていただきました。おかげさまで、私が出会ったコンピュータ業界のトップの皆さんが、全員口そろえて「おもしろい。」と言うてくれたんですね。「それは、すごい考えや。」って言うてくれたんです。

当時のコンピュータ業界は勃興期です。ウィンドウズもなかったんですから。DOSパソコンと言われて、数字や英語みたいなんをいっぱい入れるか、マッキントッシュというもう一つ高価な、お医者さんがおしゃれで使い始めていた、この2大手が中心やったんです。そういう会社が日本法人を作って、シェアを広げつつあった時期です。だから、私が出会う企業のトップが、みんな若いんです。世界一のお金持ちと言われているビル・ゲイツさんも学生の時から天才的な技術を発揮して、卒業してマイクロソフトを起こされました。

|

|||||||||||||||||||

<わが子と歩む>

それから声は出るんですけど、言葉は全く喋れません。誰でも生まれてすぐは、言葉を喋れないじゃないですか。生まれてきてすぐ喋ってたという方、おられますか。「おかあさん、ちょっとオッパイ。」とか、いないですよね。多分、地球上に生まれてすぐに喋ったという人は、一人もいないと思います。そやのに、いつの間にか喋っています。しかも日本に生まれたら日本語、アメリカの赤ちゃんは英語を喋ったりするんです。そんなん、昔は不思議に思ってなかったですけど、自分の娘に重い障害があって、喋れへんとわかって、初めて「何で人間って喋れるようになるわけ?]と思うたわけです。お兄ちゃんは、ある時期来たら勝手に「マンマ]くらいから言い出して、そのうち「テレビ見る」とか喋るようになってたわけです。大体、近所の子もおんなじような感じで成長してるわけです。ところが、下の娘は3カ月検診のとき、お医者さんから「重い脳の障害を持ってるようだ]と言われたんです。「10歳まで生きへんのちゃうか」とか「喋れるようにもならへんとちゃうか」とか、いろんなこと言うんで、初めて「一体、人間って、何でみんなあんなふうに、喋ったり、歩いたり、動いたり、学校へ行ったりするようなるん?」と思ったわけです。しかも、それが脳の障害が理由や言うから、一体、脳って何なんと思ったわけです。自分があれだけ勉強が嫌いやったのに、初めて「ああ、知識が欲しいなあ、勉強せないかんなあ」と切実に思いました。いろんなお医者さん、専門家に会うたり、貧乏たれで医学書なんか高くて買えないんで、図書館へ行って、お腹の中で赤ちゃんの脳がどんなふうに大きなるかとか、いろんな医学書を読みあさりました。私は不登校とか、勉強嫌いの子どものお母さんからご相談を受けることがありますが、必ず「学校で勉強せんかて、大人になって何か自分が必要に迫られたら絶対するし、よろしいやん。」とええ加減なアドバイスするんです。

お医者さんや専門家じゃなく、当事者の人たちから吸収しようと思いました。自分の娘はありとあらゆる障害を持って授かりましたから、ありとあらゆる障害の方とのおつき合いが始まったわけです。そして、その延長線上に、マンション経営者の青年やプロップの仲間たちがいるのです。

もし、娘がよそのご家庭にいる子どもさんやったら、私はどう感じたかなと思うことがよくあります。きっと、「かわいそうなお嬢ちゃんやなあ、ご家族も辛いやろなあ、さぞ毎日暗い生活してはるのちゃうかな、ご不幸やなあ]としか思えなかったと思うんです。つまり、マイナスのとこしか見れへんかったと思うんです。娘は重度心身障害ですから、成長の過程にものすごい時間かかるんです。例えば、笑顔が出るとか、おいしそうな表情で食事するとか、変化を見せてくれるのに何年もかかるんです。何年も変化がなくて、ちっちゃな変化の階段上って、また何年も変化がなくて、ちっちゃな変化の階段上って、発作とかが起きたら戻って、また階段上ってみたいな感じで進むわけです。最初、娘の体はグニャグニャだったんです。後ろ向きに真っ二つに折れ曲がっても痛くないほどグニャグニャでしたが、ちょっとずつしっかりしてきて、5〜6年前から手を引くとゆっくり歩けるようになりました。最近は手を離しても、自分で歩いたりするようになっているんです。お兄ちゃんが1歳ぐらいまでに上った発達の階段を、33年かけてまだ途上です。お兄ちゃんが成長の階段上るとき、いろんな変化を見せてくれたのが、すごいかわいくて、うれしかったです。だけど、何年かに1回、下の娘の変化を目にしたときの喜びっていうのは、その百倍、千倍、万倍愛しいんです。喜びの深さはとても言葉で表せないんです。人間ってすごいもんやったなと思います。わずかではあっても、この子はこの子なりのスビードで生きていこうとしているのをしみじみ知ったわけです。いろんなスピードの人がいて、初めて人間社会ができてたことがわかったんです。もし私がこの子のマイナスのとこだけしか数えへん人間やったら、一体どうなんやろうと思いました。「お前のせいで母ちゃんは辛いねん。]とか「お前はマイナスばっかりの存在やねん。]とか言われたら、娘は生まれてきたことに何の意味も見出せへんと思うたんです。だから私は、マイナスのところだけを見るようなことだけは、絶対したらあかんと思うと同時に、わずかな変化をうれしいと感じられる自分がいることがわかったんです。そのことが、マンション経営の青年との出会いにもつながったし、プロップの活動に結びついたと思うんです。人と出会ったときに、その人の中にあるプラスの部分を探す癖が身に付いたんです。それらは娘からもらった最大の財産やと思っているんです。 |

|||||||||||||||||||

<チャレンジド>

この言葉を教えてもらった11年前は、あの阪神・淡路大震災の直後でした。私の家は神戸市東灘区にあって、全焼しました。長田区の火事がよく報道されましたが、実は東灘も大きな火災に見舞われたんです。住宅地だったんで、東灘で亡くなった方が一番多かったんです。幸い家族は逃げ出して命は大丈夫でしたが、家は全焼しました。既に阪神間でプロップの活動を立ち上げていましたから、あの震災では仲間たち全員が被災者っていう状態です。どういうふうに助け合うとか、どんなふうに復興するなんて言われても、パ二ックで、それこそ頭の中真っ白で、呆然自失という状態です。その時に、震災復興に立ち向かう人も「チャレンジド]だって聞いたんです。それを知って、すごく元気になったんです。「あんたは向き合える力がある]って、この言葉が教えてくれたんです。それを知ったときにすごい元気が出て、仲間にも伝えた途端に、みんなも元気が出たんです。インターネットはまだ日本にはなかったんで、パソコン通信で情報交換していたんです。見えない仲間は音声装具で、聞こえない仲間も文字通信なら対等です。動けない仲間もパソコン通信によってバリアフリーに意見交換して、プロップ・ステーションの活動を続けていたんです。そのときに、チャレンジドという言葉を知って、みんな自宅のパソコンのスイッチを入れました。瓦礫から掘り出して、スイッチを入れた人もいました。家族がつないでスイッチ入れてくれて、通信に向かった人もいました。最初のころは、電気と電話線が通じませんでしたから、もちろんパソコン通信も使えなかったんですが、数日して両方が開通したときは、「私は生きている」とか発信し出したんです。「OOさん無事やろか?]と聞く人もいました。そして、なんと2週間もたたない間に、私たちの仲間同士では、みんなの安否がわかったどころか、誰がどこに避難したとかの情報も入ってくるようになったんです。耳の聞こえない人たちには、水やお弁当の配布について広報が通ってもわからないから、教えてあげたりする取組みも始まりました。あるときなどは、避難先の養護学校の紙おむつが全然なくなったと、誰かがパソコン通信に書き込んだのが、ずっと伝わって、東京のメーカーから1,000箱くらい届いたこともありました。今、パソコンボランティアっていう言葉が何の不思議もなく使われていますが、日本で最初のパソコンボランティアは、自分たちのことを「チャレンジド」という言葉で呼ばれ、鼓舞された仲間たちが、ベッドの上で始めたことなんです。まだほとんどの方に知られていないんですけど、「チャレンジド」という言葉とその考え方は、自分たちをすごく大きく変えてくれました。

|

|||||||||||||||||||

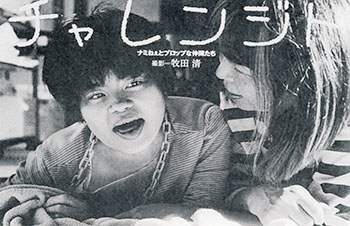

<写真集「チャレンジド」から>

この写真は、私が指1本でボタン押せば操作できるよう、プロップの仲間たちがパワーポイントとかいうやつに入れてくれたんです。全部モノクロで撮っていただいた写真集です。二人の女性が写っていますけど、右側の囚人肌みたいなパジャマ着ているのが私です。左側が先ほどお話した娘です。周りが明るいか暗いしかわかってないんですが、きれいな目をしてるでしょう。何か今にもお返事するみたいですけど、残念ながら、私の言ってることが聞き取れてるわけでもなく、ただ、「メンメン、メンメン]とか言うてます。でも、こういういい表情はめったに見せてくれることがないんです。

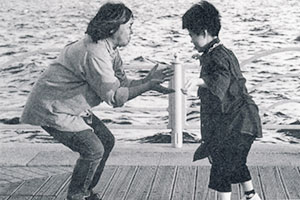

これは娘と海岸べりで散歩しているとこです。手を引いて歩いてますが、ちょっと手離すと自分で歩きもします。この日はとても機嫌よくて、横顔ですが、にっこり笑っているのが、わかっていただけるでしょうか。胴体は娘さんらしく成長しているんですけど、手足はまだ幼児のようで不思議な感じです。でも、かわいいんですよ、と親ばかですんません。

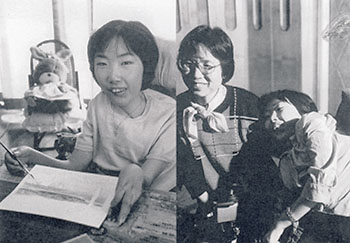

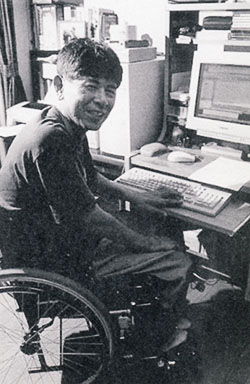

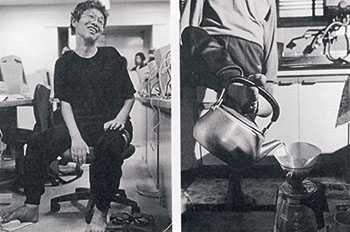

この方は、ちゃんと車いすに座って、コンピュータを触っているかのように見えますが、実は筋肉の難病で全身がグニャグニャです。コルセットで固められた状態で座っていて、頭の後ろに枕の付いた車いすです。この枕から頭が2センチ動いただけでも、自分では戻せないんです。彼女が初めてプロップ・ステーションにいらっしゃったのは、もう10年前くらいです。数年、コンピュータグラフィックのコースを勉強されて、プロになられたんです。彼女の左側に見える白いはけが、絵筆です。彼女は子どものときから外で遊ぶことができなくて、お母さんが読んでくれる絵本で、喜びとか幸せとか、いろんなことを知ったんです。いつしか絵本作家になって、楽しい夢のある絵本を子どもたちに届けるというのが、彼女の夢になりました。プロップと出会うまでは、絵筆で絵を描いていらっしゃったんです。誰かに指に絵筆を持たせてもらって、誰かにお水を汲んできてもらって、チューブのふたを開けてもらって、彼女が納得する色が出るまで絞ってもらって、わずかに動く指先で混ぜて色をつくって、画用紙を回してもらって絵を描くという感じでした。つまり、誰かがそばについていないと絵が描けない状況で、お母さんやお友だちの手助けを得ながら絵の勉強をしてたんです。その彼女がプロップ・ステーションで一流のクリエーターにグラフィックを習って、コンピュータで作品をつくるようになりました。今では右手をマウスの上に、左手をキーボードの上に乗せてもらったら、自由自在に好きな絵が描けます。かつては彼女のそばに24時間べったりだったお母さんも、今は彼女がコンピュータでお仕事している間は、自由な時間が持てます。

写真の右側がお母さんです。左側は彼女が絵筆を持って絵を描いています。彼女はコンピュータで絵を描くのが主なお仕事なんですけど、展覧会に出される絵みたいな絵を、絵筆を使って、コンピュータグラフィックスと組み會わせたりしながらゆっくり描いていらっしゃるんです。今彼女は、絵本作家の登龍門と言われるイタリアのボローニャで開かれる絵本原画展での入賞を目指して頑張ってます。実は、既に絵本作家としてはプロになられているんです。既に2冊の絵本を出されて、3作目に取り組んでいらっしゃいます。夢だった絵本作家になっているというすごい方です。

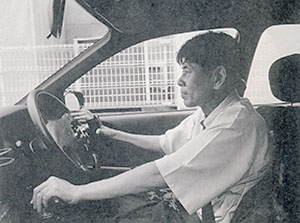

この方は宮城県に住んでいますが、プロップ・ステーションとつながるネットワークで勉強とお仕事をされています。この方も、交通事故で首の骨を折って、下半身不随となり、両手もほとんど力が出なくなりました。一応両方の指先が動くんですが、軽い力しか出ないんです。ただ、コンピュータ操作くらいは何ら支障がなく、手だけで運転する補助装置の付いた車で移動をされる方です。

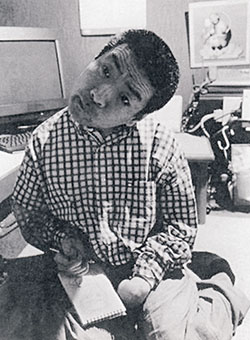

この方は、出産のときに重い脳性麻痺としてお生まれになりました。脳性麻痺独特の拘縮が進行してきて、両足と左手は固まってしまって動かせないんです。唯一、右手が動くんですけど、その右手もやはり脳性麻痺独特の不随意連動で、自分が手を伸ばそうと思ったら、曲がっちゃったり、曲げようとしたら伸びちゃったりする状態が常に出てくるんです。彼も子どものときから絵を描くのが好きでした。お家に新聞広告の裏の白紙があったら、クレヨンを握って、紙に覆い被さるようにずっと一生懸命絵を描いていたそうです。ところが、その不随意運動のために、手が震えてしまいますから、直線とか円、幾何学模様が絶対に描けないんです。彼が言われたことがすごく印象的でした。「絵を描きたいっていうこの精神、この思いをこの不自由な肉体がタガをはめてしまっているんです。僕のこの精神はタガを外したがっているんです。」というこの一言を15分くらいかけて、汗みどろになって、私に言わはったんです。それを聞いたとき、彼の絵に対する強い思いを感じました。シュールな絵を描いていらっしゃるんですけど、どれもすごいんです。彼の思いが本当にぶつかっています。だから、グラフィックソフトと出会ったら、きっとすごい描き手になると確信をもちました。ですから、15分間、汗みどろで言うてくれた後、「あんた、グラフィック勉強してみい。絶対プロになって稼げるし。」と言ったんです。そしたら彼、首曲げたまんまで、「ナミねぇ、うそ言うてるやろ。」と言うてたんですが、今やすごく優秀なアーチストです。いろんなところから彼を指名で、イラストを描いてほしいと依頼があります。某新聞社の何十周年かの記念のときは、元旦特集号の1面のグラフィックを手掛けました。兵庫県でこの間、国体がありました。のじぎく国体と呼ばれましたその国体のプログラム冊子の表紙デザインが公募だったんです。彼はそれに応募しまして、見事採用されて、何万部というプログラム冊子の表紙を彼の絵が飾ったんです。

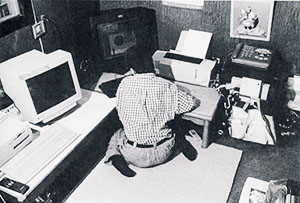

彼は、脳性麻痺で体も動いてしまうので、初め、コンピュータの勉強するとき、車いすに体を縛りつけていましたけど、そうするとよけい緊張して震えるので、今はお家のアトリエでトンビ座になって、体を揺らしながら、器用にコンピュータを操作して、素晴らしい絵を描いています。右の壁の後ろに張ってあるマウス持ったおサルさんが自画像だそうです。こういうところが笑いが取れる証拠なんです。

私より年上のこのおじさんは、プロップの一番人気の講師です。足の下にマウスがあります。

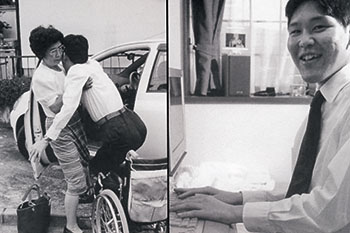

この左端のロングヘアーの男性は、三重県の方で、大学を卒業して就職が決まったその日に、乗ってたバイクが転んで、首の骨を析って、全身麻痺になってしまいました。腕のところに取り付けている四角い白い箱みたいなのが小型コンピュータです。得意分野はプログラミングです。非常に優秀なプログラマーですので、プロップの支援者であるマイクロソフトの社長が彼を非常に気に入って、彼に出資をして、今は株式会社の社長さんになっています。しかも、地域の子どもたちにコンピュータを教えるNPOの代表もしています。障害のある人とない人がコンピュータによってつながって、一緒に仕事をしていけるような社会をつくろうと、地域の子どもさんたちにコンピュータを教える傍ら、社長業をやっているんです。

仙台にいるこの青年も難病です。体の筋肉が生まれつき弱いという難病で、日常はお母さんの全面介護ですが、コンピュータの前へ座ると、優秀なSE(システムエンジニア)さんの一人になります。彼とは、浅野史郎さんが知事の時、仙台に招かれて講演に行った時に、2回くらい会うただけなんですけど、何年も一緒に仕事しているんです。だけど、お会いしたのは本当に2回だけで、あとは全部コンピュータネットワークを介してです。今ではテレビ会議のシステムを使って仕事しています。さっきも最新の科学技術と言いましたように、プロップ・ステーションは日本で最初にパソコンを使い、パソコン通信を使い、インターネットを使い、ブロードバンドを使い、今はまだ企業でさえほとんど使っていないテレビ会議のシステムを使って、勉強したり会議をしたりしてるんです。

お母さんと子どもさんです。シングルマザーの彼女が右側の子どもさんを育てているんです。

これは手にかぱっとはめるようになっているキーボードを押す道具ですが、今では、手が動かなくてもコンピュータが動かせるように、いろんな補助装置が開発されています。まばたきするとか、口の中で舌が頬や歯の裏に触る、肩を上下できるなどのわずかな動きで、自分の意思をコンピュータに伝えることができます。ソフトウェアも感覚で使えるものが出てきていますので、身体だけでないさまざまなチャレンジドたちがコンピュータにアクセスしています。

彼のこの写真を撮った時には、こういうふうに机に座ってコンピュータを触っていましたが、進行性の筋ジストロフィで、今はほとんどベッドの上です。もともと企業のコンピュータのエンジニアさんだったんですけど、歩いて通えなくなり、松葉杖で通えなくなり、車いすで通えなくなり、緩やかな力で操縦する車で通えなくなり、最終的に通勤が無理になって、「あんた首やで」と言われて、最後にプロップにご相談がありました。私はそういう理由で、この方の力が世の中に発揮できないことが当たり前の日本って、絶対に間違うてると思いました。彼より1ランク上のSEから技術を伝授していただいて、グレードアップしてもらって、彼は今やプロップの中でも上位ランクのSEのお一人です。自宅のベッドの上で、パソコンからプロップのサーバーに入って、何百人もの方にアドレスを発行する仕事、お仕事を振り分ける仕事、成果をチェックする仕事、「君は今月これだけのお仕事しだからペイが幾らだよ。」ということも彼が仕切ってくれています。まさに私が口で彼が頭脳という組み合わせです。

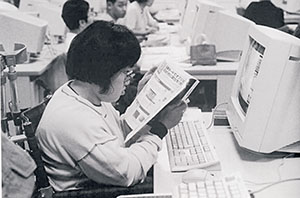

この方は、車いすの後ろにステッキを積んでおられます。身体の障害の他に軽い自閉症もあるお嬢さんです。重い自閉症の方になると、対面でのコミュニケーションが全く取れません。ピョンピョン跳んで、何か話しかけてもオウム返ししかできないという感じですが、そういう方でも実はチャットで普通に会話したりします。自閉症という対人関係の障害が、コンピュータと思わぬ相性のよさを発揮する場合があるということは、私たちの世界では常識になっています。そういう方々は、グラフィックソフトを勉強しなくても、コンピュータの前に座ってもらって、マウスを触らせてあげると、驚くほどすごい絵を描き出すんです。プロップ・ステーションでは、その方がすごい絵を描いたときに、そこで終わらず、必ずプロのデザイナーを連れてきます。一流のデザイナーやマーケットの専門家は、その絵が商品化できるか、つまり、売れる絵なのかどうなのかがわかるんです。その人がプロになるかどうかの意志を持ってなくても、その人の作品を世に出すのはプロフェッショナルたちなんです。デザイナー、マーケッターなどプロの力で、その作品が世に出て行くことになります。

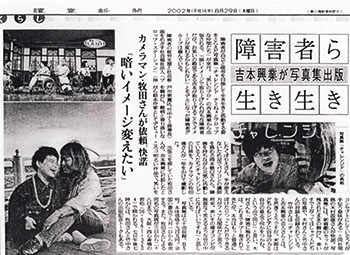

この写真集が出たときの記念に「何かしたいことあるか。飲みに行こうか。」と聞いたら「吉本の舞台に上りたい。]とか言う声があがって、さすが、私らの仲間やなと思いました。吉本さんに無理言うて、なんばグランド花月の舞台の上で、おもろいことさせてもろうてきました。仕事のときは厳しい顔してる人らですけど、みんなにこやかな顔で楽しく過ごしておられます。

お2人の人がいます。お2人ともマイクロソフトの社員で、右の方はマイクロソフトの優秀なコーディネーターさんです。左の青年は目をつぶっているわけじゃありません。 1歳の時に目のガンにかかって、両目を摘出した全盲の方です。ですが、子どものときからお父さんと一緒に工作するのが好きで、小学校4年生のときには、お母さんのために、その当時発売されてない、おふろの見張り番を工夫して作ったそうです。高校生のときにはコンピュータにはまって、秋葉原へ行って部品を買うて、ハンダ付けしてコンピュータを作った人です。英語も得意なんです。日本では、全盲の人のためのコンピュータのテキストがほとんどありませんでした。

私たちの考え方をいろいろ知ってもらうために、目本だけでなく、国際的な人にも集まっていただいての国際会議をよく開きます。こういう大会では、チャレンジドたちはお客さんではなく、企画の段階からスタッフとして加わります。オープニングに流すムービー、参加者の名前が順番に出てくるところ、次のセッシヨンはどんなんですっていうところ、報告のホームページまで全てチャレンジドのスタッフたちが関わります。この世界的な大会は、もう11回目になり、今年は7月に東京ビックサイトで開きました。プロップのホームページでチャレンジドたちが克明な情報発信をしていますので、是非ご覧ください。

これが最後の映像です。 2002年に、この写真集が出たときに、各紙が取り上げてくださいました。その中の1つです。私と娘のショットですけど、これが私の最高の宝物です。こんなふうにすごい笑顔を見せてくれるのは、本当にめったにないんです。この日は素晴らしい笑顔が撮れました。心から感謝しています。娘はパニックを起こすとガアっと頭に血が上ったようになって、怒って噛みついたりすることもあるんですが、やはりこの写真を撮り終わった直後に、パニックになりました。長時間写真を撮っていたからか、潮風にあたって疲れたかわからないんですが、ワアーっと叫びだしたんで、カメラマンがびっくりしてカメラを放って逃げました。

|

|||||||||||||||||||