| [up] [next] [previous] |

|

月刊NEW MEDIA 2006年3月号より転載 |

| 特集 ユニバーサルな街づくりとIT活用 上 |

||

|

ユニバーサル社会の実現は |

||

|

|

|

||||

今後減り続ける生産年齢人口は、日本の国力を奪い、社会の活力を衰退させる。早くから人口減少時代に対するビジョンを模索していた国土交通省で、「自律移動支援プロジェクト」を立ち上げた大石久和(当時、技監)・東京大学教授・(財)国土技術研究センター理事長は、「ユニバーサル社会の実現が、その危機的問題を解消できる」と訴える。 (聞き手:吉井 勇・本誌編集長、構成・写真:渡辺 元・本誌編集部)

|

||||

|

||||

生活見通し悪化の背景に |

||||

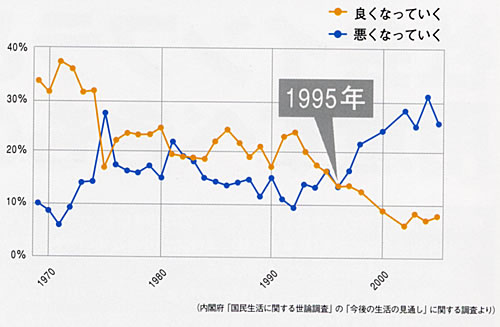

内閣府は「今後あなたの暮らしは良くなるか、悪くなるか」というアンケート調査を毎年行っています。〔図1〕を見てください。この回答の傾向に顕著な変化が出てきたのは、1995年です。「将来は悪くなる」が「良くなる」をぐんぐん引き離し始めたのです。1970年代、80年代は「良くなる」と「悪くなる」が交錯してきたのですが、1995年からは一貫して「私の暮らしは悪くなる」と思う人が多くなっているわけです。

1995年−−この年は、1月に阪神淡路大震災があり、3月に地下鉄サリン事件がありました。IT社会を変化させたインターネットの普及と、Windows95の登場もありました。ある意味では、IT社会が一気に広がるとともに、一方で不安の増大する社会へ突入していったわけです。

|

||||

高齢者・障害者の社会参画は |

||||

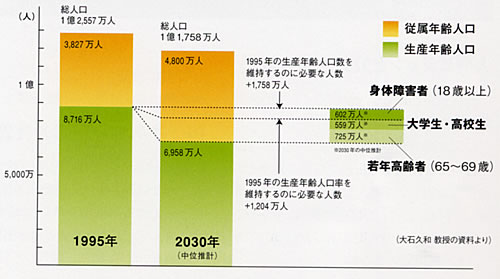

1995年当時、日本の総人口は約1億2,500万人で、国力を支える生産年齢人口は8,700万人強でした。ところが2030年には、総人口は約1億1,000万人に減少し、生産年齢人口は約6,900万人に減ると推計されています。1995年当時の総人口に占める生産年齢の比率を2030年でも維持するためには、さらに約1,200万人を社会に動員しなければなりません。その1,200万人の動員は、65歳〜69歳の若年高齢者約720万人と学生約500万人の参画で可能になります。

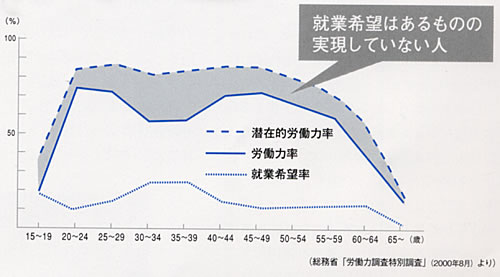

障害者の方々に聞いてみると、「働くのが好き」という方が大勢おられます。高齢者の方も「社会に貢献したい」という方がたくさんおられます。また、女性についても、就業希望はあるものの職業に就いていないという多くの潜在的労働力が存在しています〔図3〕。特に、20代後半から40代半ばまでの結婚、出産、育児の期間、働く環境にないという日本独特のM字型を示しています。その原因は、育児の社会的サポートが不十分であることや、税金の制度面も深く関連しているからです。

社会を支える側に参画したいと思う人が、すべて参加できる社会をつくらなければいけません。高齢者、障害者の方が働き続けたいと思う理由は、経済的な理由もありますが、「社会の中で役立ちたい」という気持ちがあるからです。そのためには物理的なバリアを取り除くだけでは不十分です。社会に参画させるための制度面も含めた仕掛けが必要です。

|

||||