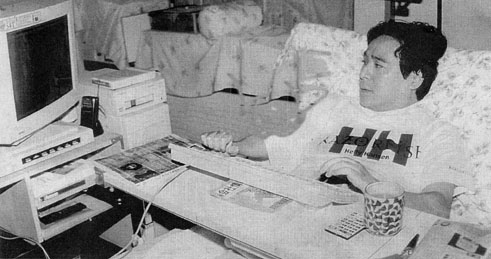

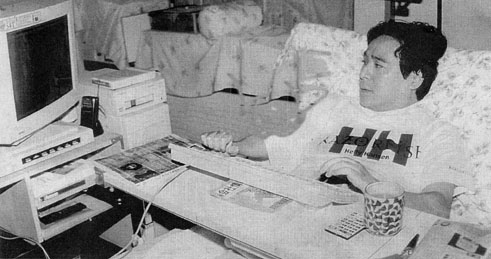

プロップ・ステーションのホームページを見る伊藤さん。

「ペンを持つよりキーボードのほうが楽」。

入力には主にパッドを使用している(岩船神林村の伊藤和彦さんの自宅)

障害乗り越え在宅就業始める

伊藤 和彦さん(39)=岩船神林

昼間は車いすに乗って体を動かす必要があるため、仕事は午後8時ぐらいから始めることが多い。1日だいたい5、6時間労働。プログラムを始めると没頭してしまって

「気付いたらこんな時間」

ということもありますね。

16歳の時、交通事故で頚椎(けいつい)を損傷し、車いすでの生活を送っている岩船神林村の伊藤和彦さん(39)は、この4月から自宅でコンピューター・プログラミングの仕事を始めた。

障害を持つ人々の在宅就労を目指す大阪のNPO(非営利団体)

「プロップ・ステーション」 (竹中ナミ)代表が行っている、インターネットを使ったデータベース設計講座の第1期卒業生で、現在大手コンピューターメーカーから委託された業務を行っている。会社とのやりとりは、すべて電子メールだ。

伊藤さんがコンピューターを始めたのは13年前。新物好きの性格から、雑誌などを読んで独学でスタート。その3年後には近所の人に頼まれて会社の在庫管理や見積もりのプログラムを作る腕前になった。

しかし、思わぬ壁に突き当たった。プログラミングはできても、それが会社で実際にどう使われているのか分からない。

「社会経験のなさというか。そこに自分の限界を感じました」

そんな伊藤さんにとって、

「プロップ・ステーション」

はうってつけだった。実務者養成が目的の講座。週1回、メールで送られる課題には、実際に企業と仕事を進める上でのノウハウなども盛り込まれ、技術だけでなく、

「仕事とは何か」

といったことも学べる、講師への質問もメールで受け付けでおり、半日後には回答がもらえる。

プログラマーの道後進育成にも意欲

プロップ・ステーションは1991(平成3)年に発足。障害を持つ在宅雇用を目指して、大阪を中心にコンピューター講座を開いているが、活動を進めるうちに、全国各地から問い合わせが寄せられたため、遠隔地に住む人も対象にと昨年9月からインターネットを使った講座を始めた。現在会員は280人で、その3分の1は

「challenged(障害を持つ人)」 からなる。

これまで、会員は府立高校の成績管理システムを構築するなど成果を挙げている。さらに、インターネット講座の第1期生には大手ソフトメーカーの在宅勤務社員として就職したひともいる。プロップが掲げる

「challengedを納税者にできる日本」

のキャッチフレーズに向けて、少しずつ着実に近付いている。

伊藤さんはプロップの講座受講をきっかけに、インターネットを始めた。パソコン通信には3年前から接続した。

「通信を始めることで外に目が向くようになった」

と話す。

「障害者は持っている情報が少ないし、限られたものしか与えられていない」

と伊藤さん。例えば、車を買う場合、材質やデザインといったざまざまな種類があるが、自分にあったものを探し回るには限界がある。

しかし、ネットワーク化された電脳空間なら自分の裁量で自由に飛び回ることができる。伊藤さんはパソコン通信で好みの車いすを見つけ、電話注文した。

「プロップ・ステーション」 の存在を知ったのも、パソコン通信で知り合った友人が、プロップを取り上げたテレビ番組の内容を教えてくれたからだった。

インターネット講座は現在、2期生の11人が受講している。伊藤さんも仕事の合間に講座の運営を手伝い、後進育成に力を注いでいる。

「将来は会社に在宅社員として就職したり、自分でソフト会社をつくったりしたい」

。ネットワーク上には、いろいろな可能性が広がっている。

プロップ・ステーションのホームページは

http://www.prop.or.jp

問い合わせは、事務局、06 (881) 0041 まで。